对古代汉语的了解

古汉语作为一门独立的学科,其发展脉络可追溯至汉代。中国传统语言学体系,包括文字学、音韵学及训诂学,合称为“小学”,构成了古汉语研究的基础。

对古汉语的探索经历了三个主要时期:语义研究、音韵研究以及全面发展时期。

在汉初至东晋末期间,古汉语研究主要聚焦于语义和文字训诂,这一阶段的代表作有《诗经》和《礼记》等。

南北朝至明末则被视为音韵研究的黄金时代,沈约的《四声谱》、陆法言的《切韵》以及周德清的《中原音韵》是这一时期的杰出成果。

1 7 至1 9 世纪,古汉语研究进入全面发展阶段,古音和古义的研究取得了显著成就,尤其是古韵研究,得到了极大的推进,同时涌现出众多国学大师。

古代汉语与现代汉语之间存在明确的界限,通常以“五四”运动为分水岭。

古代汉语历史悠久,直至“五四”运动后,文言文逐渐被现代白话文所取代。

古代汉语与现代汉语在书写和发音上存在差异。

过去人们简单地认为古代汉语与现代汉语的区别主要体现在文字的繁简上,但进一步的学习表明,两者在发音上也有明显的不同。

例如,“汉”字在古代的写法更直观地反映了其字义——本意是指一条河流的名字,源于嶓冢山,东流至汉中以下称为汉水。

古代汉语的发展历程中,诞生了许多优秀的文学作品,如先秦的《诗经》、《楚辞》,以及唐诗、宋词、元曲等,这些作品不仅推动了古代汉语的发展,也展示了其独特的魅力。

古代汉语与现代汉语在语法结构上也有所区别,这一点在中学学习文言文时便已有所体会。

实际上,古代文学的影响渗透在生活的方方面面。

比如,周杰伦的中国风歌曲中就充满了古代文学的元素,如“天青色等烟雨,而我在等你。

炊烟袅袅升起,隔江千万里”这样的歌词,描绘出一幅烟雨朦胧的画面,充满了古典文学的韵味。

近年来兴起的国学热,也可以看作是中国古代文学热的体现。

例如,“百家讲坛”上的于丹讲解《论语》、易中天品评《三国》、刘心武解读《红楼梦》等,这些讲解不仅聚焦于单一作品,更是对中国古代文学的全面阐释。

每一个古体汉字都蕴含着丰富的文化意义。

关于汉字的简化,有人认为这有助于更好地保护和传承传统文化,简化后的汉字也降低了学习难度,促进了传统文化理解和传承。

然而,另一方面,我们也失去了汉字的原始意义。

汉字不仅是中华传统文化的组成部分,本身即是一种文化,承载着中国深厚的古典文化,是传播文化的重要媒介。

因此,学习和传承古汉字显得尤为重要。

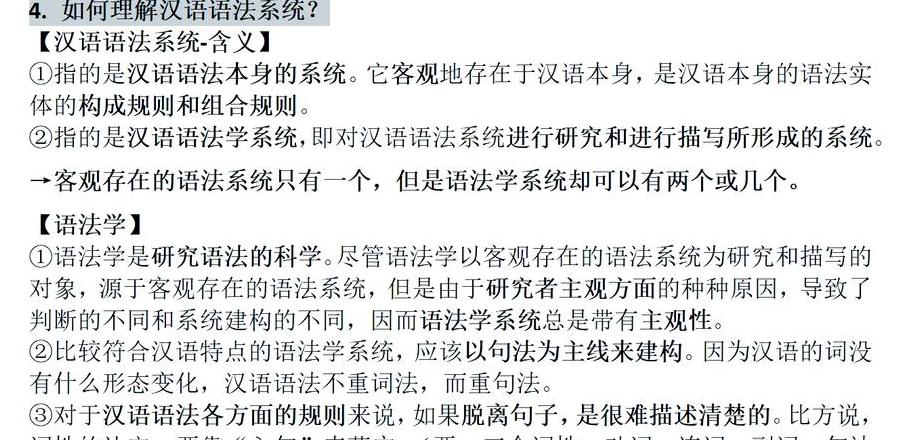

汉语语法研究的引发其实质什么年代有什么倾向代表著作有哪些

汉语语法研究的历史可追溯至1 8 9 8 年的《马氏文通》,这一著作虽强调语法研究的重要性,却也显现出向西方语言学的借鉴。在汉语语法学领域,学者们展现了强烈的自我意识,并高度重视研究阶段的划分。

最初,分期多基于历史背景,如胡附和文炼以《马氏文通》及《马克思主义与语言学问题》为界,将研究分为三个阶段。

随后,研究性质成为分期的重要依据,龚千炎将其划分为“酝酿与萌芽”、“草创与模仿”、“探索与革新”以及“发展与繁荣”四个阶段。

邵敬敏在此基础上提出了分期三大原则:研究理论与方法的创新、社会变革的作用以及语法研究自身的特征。

据此,他提出了自己的分期方案:草创期(1 8 9 8 -1 9 3 6 ),以《马氏文通》和《新著国语文法》为分界;探索期(1 9 3 6 -1 9 4 9 ),以《中国文法学初探》为标志;描写期(1 9 4 9 -1 9 7 6 ),以《北京口语语法》的出版为节点;创新期(1 9 7 6 -至今),以《汉语语法分析问题》和《现代汉语语法研究》为里程碑。