关于昆虫的成语,俗语或诗句

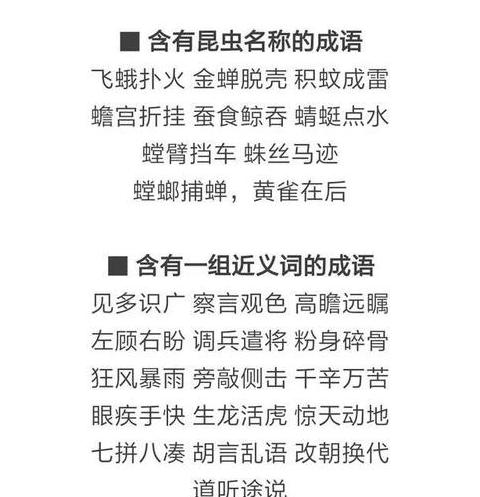

好的,以下是用不同方式重写的文章,意思保持不变,语气更随机,但通顺且专业正常:含有昆虫名称的成语,如“飞蛾扑火”、“金蝉脱壳”、“积蚊成雷”、“蟾宫折挂”、“蚕食鲸吞”、“蜻蜓点水”、“螳臂挡车”、“蛛丝马迹”、“螳螂捕蝉,黄雀在后”等等,都形象生动地描绘了各种场景和现象。

这些成语不仅富有表现力,还反映了古人对昆虫的细致观察和丰富想象力。

在古代文学作品中,昆虫也是常见的意象。

例如,玄鸟(即燕子)在《古诗十九首·明月皎夜光》中被提及,潘岳在《河阳县作二首》中描绘了鸣蝉和时菊的景象,陶渊明在《己酉岁九月九日》中写道哀蝉无留响,而丛雁鸣云霄。

隋代的王由礼在《赋得高柳鸣蝉》中赞美了园柳和嘶蝉,唐代许裳在《闻蝉》中感叹造化生微物,常能应候鸣。

宋代的朱熹在《南安道中》中称赞高蝉多远韵,茂树有余音,南朝的萧子范在《后堂听蝉》中描述了流音绕丛藿,余响彻高轩的景象。

唐代刘禹锡在《酬令孤相公新蝉见寄》中描绘了清吟晓露叶,愁噪夕阳枝的蝉鸣,以及忽尔弦断绝,俄闻管参差的音律变化。

王籍在《入若耶溪》中写道蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽,而唐代的卢仝在《新蝉》中则描述了泉溜潜幽咽,琴鸣乍往还的情景,长风剪不断,还在树枝间。

最后,宋代的辛弃疾在《西江月·月夜行黄沙道中》中写道明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。

这些诗句不仅展现了昆虫的生态特征,还表达了作者对自然界的热爱和对人生的感悟。

含有昆虫名字的成语

汉语成语里头,有不少昆虫的名字跟现在不一样,有些甚至鲜为人知。咱们这就挑几个典型的,用多方资料给它们解释解释。

比如“蜩螗沸羹”,那个“蜩”其实就是蝉的别称,而“螗”呢,是蝉的一种,个头小,背是青绿色的,叫起来声音清脆圆润。

这个成语呢,就是形容像蝉叫和沸水翻滚一样,乱糟糟的不太平静。

“猬锋螗斧”里的“螗”这次不是蝉,而是螳螂,那“螗斧”指的就是螳螂的前足,因为它总是举着,跟人拿斧头似的。

“猬锋”就是刺猬的刺。

“猬锋螗斧”合在一起,就是比喻力量微不足道。

再比如“螓首蛾眉”,那个“螓”也是蝉的一种,方脑袋,额头宽,身上有花纹。

“螓首蛾眉”就是形容女子的美貌。

还有“蚍蜉撼树”,“蚍蜉”就是大蚂蚁。

“楚腰蛴领”里的“蛴”指的是“蝤蛴”,也就是天牛的幼虫。

现在“蛴”一般指的是蛴螬,就是金龟子的幼虫。

“楚腰蛴领”形容女子身材苗条,脖子白皙。

“蝶怨蛩凄”,“蛩”指的是蟋蟀或者蝗虫。

“蝶怨蛩凄”比喻思乡之情。

“井蛙醯鸡”,“醯鸡”就是在酒醋里活动的蠓或者蚋。

“井蛙醯鸡”比喻见识短浅。

含有昆虫名称的四字词语有哪些

汉语成语以其独特的魅力和丰富的内涵,构成了中华文化的宝贵财富。这些成语不仅生动地描绘了自然界的景象,还巧妙地比喻了人生的道理和智慧。

例如,“螳臂挡车”生动地展现了螳螂试图以微薄之力阻挡车辆的徒劳,用以警示人们不要盲目尝试力所不能及之事。

“金蝉脱壳”则巧妙地比喻了通过伪装来摆脱困境的策略,提醒我们在逆境中应灵活运用智慧,寻找突破之道。

“飞蛾扑火”形象地描述了飞蛾不顾一切向火光飞去的悲剧,告诫我们要理性对待生活中的诱惑,避免盲目行事。

“黄雀在后”强调在追求目标时需保持警觉,预见到潜在的风险,并注重长远规划。

“蜻蜓点水”则形象地描绘了做事不够深入的态度,提醒我们在面对任务时要全力以赴,避免草率行事。

这些成语不仅富含文化意蕴,而且以其简洁有力的表达,揭示了生活的本质和人生的智慧。

通过学习和运用这些成语,我们能够更深刻地理解并应对生活中的各种挑战与机遇。