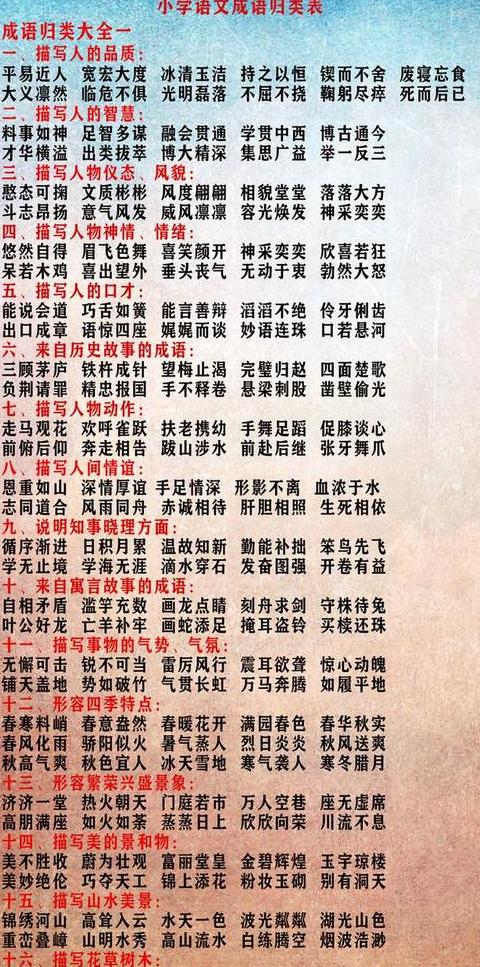

常见九种类型成语误用

这里总结了九种常见的成语误用情况:1 . 张冠李戴:指的是成语的使用范围或对象把握不准确。

比如,“巧夺天工”通常用来形容人工制品的精巧,但不适合用来形容自然风光。

2 . 望文生义:这是指对成语的理解过于表面化,容易产生误解。

例如,“万人空巷”其实是指人们纷纷走出家门,聚集在街上,而不是指人们闭门不出。

3 . 重复赘余:当成语的意义与句子其他部分的表达重复时,就会出现这种情况。

比如,“耿耿于怀”已经包含了“一直记得”的意思,再用其他表达相同意思的词语就显得多余。

4 . 自相矛盾:成语的意义与句子其他部分的语意不一致。

例如,“差强人意”通常是指大体上还能让人满意,但有人误用为“强迫人”,这与原意矛盾。

5 . 不分轻重:有时候成语的使用会显得过分夸张,与实际情况不符。

比如,“后起之秀”用来形容一个跑步比赛的选手,就有点大材小用了。

6 . 不辨色彩:成语在褒贬色彩上使用不当。

比如,“无所不为”通常带有贬义,但有些人错误地将其用作褒义词。

7 . 不合逻辑:成语的使用在逻辑上不合理。

例如,“望尘莫及”一般用于形容落后或追赶不上,但有人将其用于不构成这种关系的语境中。

8 . 修饰不当:成语与句子中的修饰语或中心词搭配不当。

比如,“莘莘学子”是集合名词,不应与表示单个数量的词语如“一位”搭配使用。

9 . 对象用错:成语的使用对象错误。

比如,“蓬荜生辉”通常用作谦辞,表达自己的家或作品因别人的到来或题字而增光,但有人错误地用为建议他人挂画。

需要注意的是,有些成语有特定的适用对象,比如“鳞次栉比”多用于形容房屋多,“汗牛充栋”则多用于形容书籍多等,使用时需特别注意。

有几种情况让成语误用?

汉语中,成语这种结构稳固、文字精练的短语,因其独特表现力被长期沿用,堪称语言瑰宝,发挥着重要作用。如今,它也成了中考语文的常客,特别是对成语意义的理解和运用,成了近年来的考察重点。

下面,给大家分享几招备考成语的方法,希望能帮到大家。

用错成语的情况多种多样,比如望文生义、褒贬不分、对象错位、情境不合、误解词义、重复累赘、自相矛盾、搭配不当、谦词乱用等等。

1 . 望文生义 成语的意义往往源于约定俗成和历史典故,有些字眼还保留着古老的含义,理解起来有难度。

若不仔细琢磨,很容易按字面意思理解,闹出笑话。

比如,“万人空巷”形容庆祝、欢迎等盛况,而句中描述的是大家在家看电视,街上冷清,意思正好相反。

再比如,“火中取栗”比喻替人冒险出力却得不到好处,句中把“降价”理解成“火”,显然是误解了词义。

2 . 褒贬误用 对成语的感情色彩把握不准,就容易把褒义词当贬义词,或把贬义词当褒义词。

比如,“处心积虑”多含贬义,形容费尽心思做坏事,句中用来形容领导积极工作,就犯了贬词褒用的错误。

而“殚精竭虑”则是指用尽心思,不含贬义,所以用在句中是恰当的。

“雨后春笋”是褒义词,比喻新事物大量涌现,用来形容垃圾食品厂就属于褒词贬用。

3 . 对象不当 有些成语有特定的适用对象,比如有的专指人,有的专指物。

比如,“美轮美奂”形容高大华丽,多用于形容新建筑,用来形容石刻作品就属于对象错位。

“汗牛充栋”形容书籍多,用来形容人就不恰当。

“洗心革面”形容人彻底悔改,用来形容刊物也属于对象用错。

4 . 不合情境 每个句子都有特定的语境,比如气氛、地点等,成语的使用要考虑这些因素。

比如,“安步当车”是指悠闲地步行,用在形容抢险队员赶路就与情境不符。

“车水马龙”形容车马众多,用来形容几米见方的摊前就属于情境不合。

5 . 用错谦词 有些谦词只能用于自己,不能用于他人。

比如,“蓬荜生辉”是谦词,只能用于自述,句中用来形容他人新居就属于用错谦词。

另外,“居室蓬荜生辉”中,“居室”和“蓬荜”意思相近,属于重复用词。

6 . 重复用语 有些成语的含义与句中其他词语重复。

比如,“忍俊不禁”就是忍不住笑,后面再加上“扑哧一声笑起来”就属于重复。

总而言之,要想正确使用成语,需要平时多积累,多读多记多运用。

备考时,不要死记硬背,要通过理解含义、结合语境辨析、造句等方法来掌握,这样才能在考试中游刃有余。

成语设误的几种类型

1 . 成语误解与字面理解 成语的含义通常源于传统和典故,由于部分成分含有古奥含义,理解成语变得复杂。粗心大意地阅读往往导致误解字面意思的错误。

例如:

例1 :一部电视剧播出时,万人空巷,人们在家中看电视,街面空寂。

(1 9 9 7 年高考题第4 题D项)

例2 :上海牛奶市场今年初降价竞争激烈,价格甚至低于成本,消费者因此受益,却误用了“火中取栗”。

(1 9 9 8 年高考题第5 题C项)

这两个例子中,命题者故意扭曲成语意义,考察考生的辨识能力。

第一例中,“空巷”指街巷居民外出,但句子表述的是人们在家中看电视,与原意相反。

第二例中,“火中取栗”比喻冒险无果,但句子却指消费者从降价中获益,同样是误解。

2 . 对象使用不当,混淆概念 一些成语有特定适用对象,若使用不当,易导致误用或扩大范围。

例如:

例3 :博物馆收藏的艺术石刻栩栩如生,美轮美奂。

(1 9 9 9 年高考题第4 题B项)

例4 :历史上有许多学习榜样,如悬梁刺股、闻鸡起舞等,但“汗牛充栋”用于形容书籍之多。

(2 000年高考题第4 题A项)

命题者从成语适用对象出发,考察其适用范围。

第一例中,“美轮美奂”原指新屋,但用于形容石刻,对象错误。

第二例中,“汗牛充栋”形容书籍,但用于描述人物,同样对象不当。

3 . 褒贬误用,情感失当 成语有感情色彩和语体色彩,包括褒义、中性、贬义和书面语、口语等。

使用时需注意色彩,避免误用。

例如:

例5 :新厂长努力挽救工厂,积极开展市场调查,全力提升质量和开发,堪称用心良苦。

(1 9 9 8 年高考题第5 题B项)

例6 :本刊将彻底改变,提高编辑质量,力争向高水平文学刊物迈进。

(2 000年全国高考题C项)

这两句中,命题者从情感色彩上设置陷阱。

第一例中,“处心积虑”含贬义,但用于褒义,误用。

第二例中,“洗心革面”指彻底悔改,但用于褒义,也属误用。

4 . 尊卑颠倒,缺乏谦恭 成语有谦词和敬词之分,使用时需注意区分。

例如:

例7 :学生向老师请教,这种不耻下问的精神值得赞扬。

(例8 :刘厂长开场白引导我们提出建议,堪称抛砖引玉。

)

这涉及语言得体问题。

常见的谦词有“抛砖引玉”、“狗尾续貂”等,敬词有“高抬贵手”、“大材小用”等。

5 . 语义重复,逻辑矛盾 成语与语境不符会导致逻辑错误。

例如:

例9 :一张合影,一位军人,一位学生,看似矛盾。

(1 9 9 7 年高考题第4 题A项)

例1 0:激动人心的场面至今记忆犹新。

(“记忆犹新”与“还”重复。

)

6 . 搭配不当,违反习惯 成语使用需注意词性,避免搭配不当。

例如:

例1 1 :“司空见惯”不能带宾语。

(1 9 9 7 年高考题第4 题A项)

例1 2 :“望其项背”多用于否定句或问句。

(9 8 年全国卷)

7 . 夸大其词,失于分寸 成语有轻重之分,使用时需根据语境选择适当的词义。

例如:

例1 3 :“义无反顾”指勇往直前。

(1 9 9 8 年高考题第5 题B项)

例1 4 :“三长两短”指意外灾祸,特指死亡。

(9 8 年全国卷)

8 . 一知半解,忽视本义 成语的引申义可能掩盖其本义,使用时需注意。

例如:

例1 5 :①“灯红酒绿”用于描述饭店,本义恢复。

(1 9 9 2 年高考题)

例1 6 :②“淋漓尽致”用于揭露伪科学,本义适用。

(2 000年高考题)

这两个例子中,成语的本义与引申义并存,使用时需注意区分。

理解高考成语题的陷阱,有助于考生准确判断成语使用正误,提升语言表达能力。

因此,在学习过程中,应多留心、积累和归纳成语,尤其在高考前,针对特殊成语加强训练,注意近义词选择和历史典故,十分必要。