对外汉语有哪些比较重要的语法点?每个语法点应该怎么讲解?

1 . 抓住关键句式:机遇总是留给那些主动寻求的人。阅读课的语法教学不必面面俱到,关键在于识别并讲解那些对整体理解至关重要的语法结构。

比如,在某个阅读段落中,有这样一句话:“没少听说孩子被车撞的事,没少听说有人被推下地铁轨道,没少听说孩子被骗的情况……”这里运用了双重否定来加强肯定的语气,即“不是没”相当于“确实有”。

2 . 短难句解析:在现实交际中,尤其是口语表达中,句式结构往往复杂多变,有时会出现一些不符合语法规范的句子。

对于中级阶段的学习者来说,接触和解析真实语境中的语言材料是必不可少的。

教材中特别设置了“难句解析”环节,旨在提升学生对句子结构的理解能力,作为基础句型教学之后的进阶训练。

例如,“你爱信不信!”这句话就经常让留学生感到困惑,其可能的解释包括:(1 )你喜欢信,但是没有信;(2 )你喜欢信但是不写信;(3 )你愿意相信就相信,不愿意相信可以不信。

3 . 结合语篇讲解特殊用法:在具体的语篇中,一些特殊用法的解析可以更加直观和生动。

课文提供的上下文为理解句型的语义和语用特征提供了宝贵的线索。

对于一些跨越不同学习阶段的重要语法点,教师应当打破常规教学阶段的限制,将这些知识点前后连贯、循序渐进地传授给学生。

比如,在某个课文中有一句话:“真的?我可以走了?这么顺利?我还没明白过来,就被人流推向了门外。

”这里的“过来”一词,很多外国学生会误解为“走过来”,但实际上,这里的“过来”指的是从“不明白”到“明白”的状态转变。

教师需要简要回顾趋向补语的使用规则,并强调在这个语境中,“过来”并非指物理上的移动,而是表示一种状态的变化和完成。

对外汉语教学的40个语法点

汉语的基本句子结构通常是主语放在前面,谓语其次,宾语跟在后面,比如:“我学习汉语。”如果要提问,可以用“吗”或者“呢”来表示疑问,像是:“你去吗?”或者“你去哪儿呢?”疑问句还可以通过疑问代词构成,比如:“他是谁?”或者“这是什么书?”正反疑问句则通常问是不是,例如:“你是不是中国人?”或者“你有照相机没有?”选择疑问句会用“A还是B?”的形式提出,比如:“你喝咖啡还是啤酒?”形容词或名词前的修饰成分是定语,一般用“的”连接,表明所属关系、性质或者亲属关系,比如:“这是我的书。

”或者“他是汉语老师。

”动词或者形容词前面的修饰成分是状语,通常由副词、介词短语或者双音节形容词加“地”构成,比如:“我常常去商店。

”或者“我很认真地学习。

”结果补语是动词后面跟着一个动词或者形容词,表示动作的结果,例如:“我听懂了。

”或者“我听清楚了。

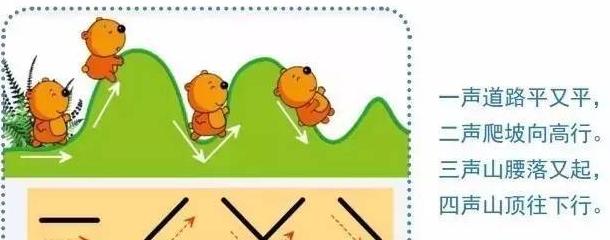

”简单趋向补语有“上、下、进、出、回、过、起/来、去”等,用来表示动作的方向,复合趋向补语则会结合“来/去”和地点或者事物,比如:“他走进教室来。

”或者“他拿出书来。

”程度补语是在形容词后面加上“极了/得+不得了/死了/坏了/得很/多了”等来加强语气,像是:“他高兴极了。

”或者“我累得不得了。

”可能补语是在动词后面用“得/不+结果补语|趋向补语”的形式,表示能力或者可能性,比如:“这本书我看得懂。

”或者“他明天回得来。

”情态补语由动词+得+非常/很/比较+形容词构成,比如:“他跑得很快。

”或者“他学汉语学得很好。

”时量补语在动词后面,表示动作持续的时间,例如:“我学汉语学了一年。

”或者“他离开中国一年了。

”动量补语是用动词+动量词(次、遍、下)来表示动作的次数,像是:“我看了一次电影。

”或者“昨天,我找了他三次。

”存现句用来描述事物的存在、出现或者消失,比如:“墙上有一幅画。

”或者“停车场上开走了一辆车。

”动态助词“了”用来表示动作已经完成,像是:“我吃了早饭就去学校了。

”语气助词“了1 ”表示事情已经发生,比如:“他去书店买书了。

”语气助词“了2 ”用来表示发生了变化,像是:“春天了,天气暖和了。

”动态助词“了”+数量词+语气助词“了”用来表示动作可能继续或者不再继续,像是:“我学了一年了,我还要学习一年。

”或者“我学了一年了,以后不学了。

”“要…了、就要…了、快…了、快要…了”用来表示事情很快会发生,像是:“要下雨了。

”或者“我明天就要回国了。

”动态助词“着”用来表示动作或者状态的持续,像是:“外边下着雨,刮着风。

”动态助词“过”用来表示过去的经历,像是:“我去过北京。

”连动句由两个或以上的动词组成,表示连续的动作,像是:“他在看书。

”或者“他正在看书。

”兼语句是通过“A请/让/叫B+动词”的形式来表示动作的传递,像是:“我请他来。

”或者“老师让学生写作文。

”用“比”字句可以表示比较,像是:“我比他呙。

”或者“我很高,他比我更/还高。

”用“A跟B(不)一样+(形容词)”也可以表示比较,像是:“我的书跟他的书一样。

”或者“他有我这么呙。

”用“A有/没有B(这么/那么)+形容词”来表示比较,像是:“他有我这么呙。

”或者“我没有他高。

”动词重叠通常表示时间短或者尝试,像是:“这个问题,我要想想。

”或者“这个问题,我要想一想。

”形容词重叠则可以增加生动性,像是:“她有一双大大的眼睛。

”或者“这是一个干干净净的房间。

”“把”字句用来表示动作的移动、变化或者产生的结果,像是:“我把门关了。

”或者“我把书放到桌上。

”被动句可以用“被”的“被”字句或者不用“被”的被动句来表示动作的接受,像是:“我的词典被他借走了。

”或者“饭吃完了。

”“是……的”用来强调动作的时间、地点、方式或者表示态度看法,像是:“他是昨天来的。

”或者“我认为,你打人是不对的。

”越来越+形容词/心理类动词用来表示事物逐渐变化,像是:“天气越来越冷了。

”或者“我越来越喜欢音乐了。

”越……越……用来表示两个动作之间的递增或递减关系,像是:“风越刮越大。

”或者“老师越说,我越不明白。

”-……就……用来表示第一个动作发生后,第二个动作立即发生,像是:“我一下课就回家。

”或者“老师一说,我就明白了。

”“有一点儿”和“一点儿”的区别在于形容词和心理类动词的搭配上,像是:“这本书很好,可是有一点儿贵。

”或者“他们想去公园,我也有一点儿想去。

”定语和状语的排列顺序遵循时间、处所、范围、程度、情态/方式、介词短语、动词或形容词的逻辑顺序,像是:“学校这两个新学院”或者“我们都对他很热情”。