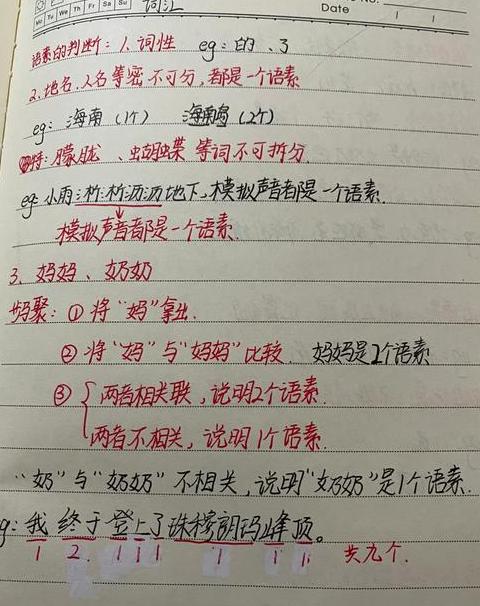

鉴别词和语素的方法(至少两个)

语素可以说是中文里最小的“积木”,它既有声音又有意思,是意义和形式结合的产物。这些“积木”分两种,有的能单独存在,比如“人”、“马达”,这些叫独立语素;有的必须依附在其他语素上才能用,比如“师”、“观”,属于附着语素。

像“苏维埃”这样不能再拆分的单音节词,本身就是个语素。

而“马路”这种由两个词合并而成的词,就不再是语素了。

语素、词、短语这些概念,是现代汉语研究里的重要组成部分,但很多初学者,特别是中学生,常常搞混它们,结果学习效果就不好了。

所以,搞清楚这三者的区别,对学术研究和实际应用都很有帮助。

简单来说,语素是最小的语言单位,是声音和意义的结合体;词是有了固定读音、能单独使用的最小单位;短语是由两个或多个词组成的、比词大比句子小的语言单位。

比如“中华民族具有悠久的历史”,如果按语素切分,会变成“中”、“华”、“民”、“族”等等;按词切分,就是“中华”、“民族”、“具有”等等;按短语切分,则有“中华民族”、“悠久的历史”等等。

总的来说,词是由语素组成的,短语是由词组成的,它们关系紧密但界限分明。

接下来,咱们就来聊聊语素和词、词和短语之间到底有什么关系。

首先看看语素和词的关系。

这里有四组语言单位:

第一组:天、地、人、牛、马、走、吃、大、红、一、二。

这1 1 个都是单音节的,有声音有意义,是最小的声音意义结合体,也就是语素。

第二组:秋千、蜘蛛、流连、徜徉、荒唐、玫瑰、蝙蝠、囫囵、妯娌。

这9 个都是双音节的,单独拿出来没啥意义,必须组合在一起才是个语素。

第三组:葡萄、扑克、幽默、法西斯、阿斯匹林、布尔什维克。

这6 个都是从外国来的词,拆开也没意义,虽然有好几个音节,但仍然是个语素。

以上这三组语素都能单独使用,所以它们本身就是词。

第四组就不一样了:牙齿、短语、胖子、提高、船只、胆怯、伤心。

这7 个都能拆成两个有意义的部分,所以它们是由两个或多个语素组成的词。

词和语素最根本的区别,就在于能不能“自由运用”。

这里的“自由运用”,指的是能不能单独用来称呼或概括事物,能不能独立造句。

比如“牙齿”里的“牙”和“齿”,都是语素,“牙”能自由运用,“齿”就不能。

同样,“伟大”里的“伟”、“我们”里的“们”、“毛巾”里的“巾”,都是语素,“大”、“我”、“毛”则是能自由运用的语素,也就是词。

所以说,能不能自由运用,是区分词和语素的关键。

词和短语在汉语中的最小构成单位是什么?

汉语里,词和短语的基本组成成分是语素。简单来说,语素就是构成词的基础。

在汉语中,词是由语素组成的,而语素是具有意义但无法单独成句的最小语言单位,它可以用来构成词。

有些语素可以单独成词,比如“人”和“山”;而有些语素则需要和其他语素组合起来才能形成有意义的词,比如“挣扎”中的“挣”和“扎”,它们单独使用时并没有完整的词汇意义,但组合在一起就形成了有意义的词。

短语是由词按照一定的语法规则组合而成的语言单位,它比词要大,但不是句子的构成单位。

短语中的每个词都是由语素构成的。

所以,语素可以说是汉语中词和短语的最小构成单位。