坟头压纸什么意思

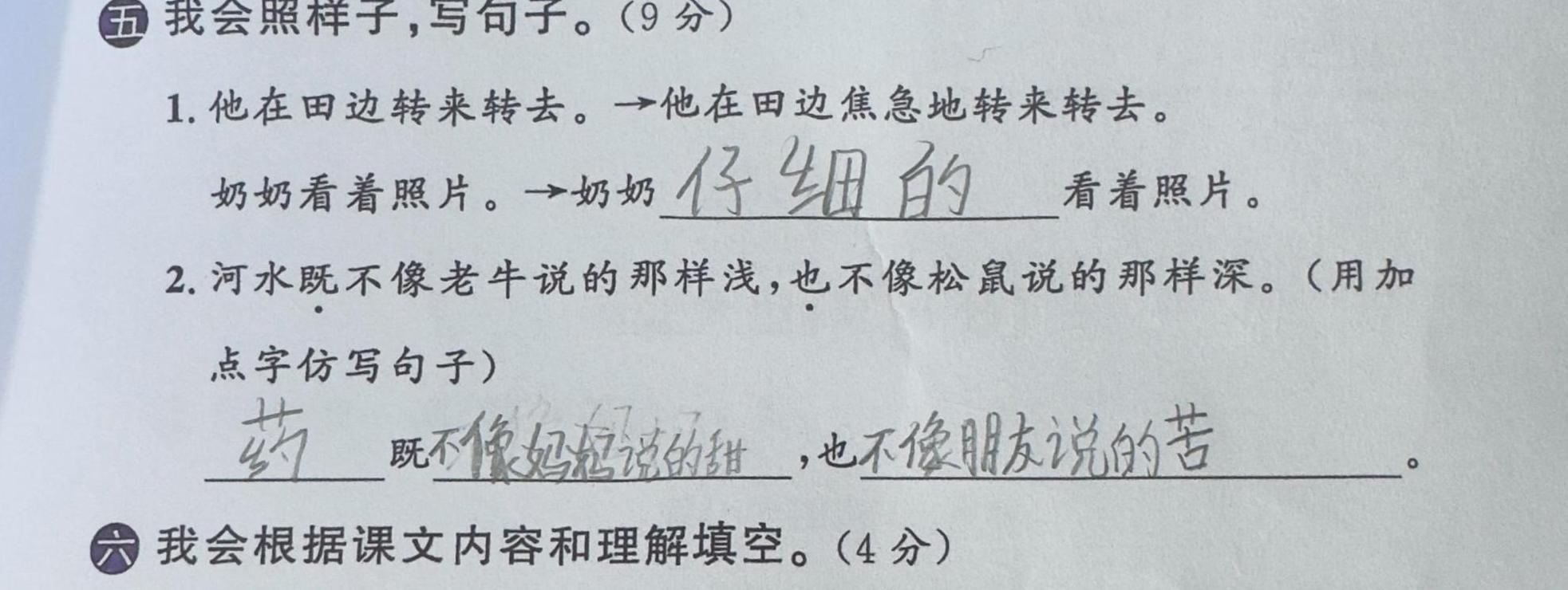

清明时节祭扫祖坟,通常的第一步是清理墓碑周围的杂草,确保整洁。接着,用石块或砖块压住焚烧过的纸钱,以此象征家族的延续,避免墓穴被误解为无人问津而遭破坏。

在北方,人们多选用黄仙纸作为墓纸,因为颜色越黄,纸张的韧性往往越好。

祭扫时,先用铁锹取一小块青草覆盖在坟上,然后在东南方向摆放纸钱并点燃。

这种行为除了表达对先人的哀思和供奉,坟头上的红纸也传递着喜讯,意味着家族中有成员近期喜结连理,这正应了陆游诗中“家祭无忘告乃翁”的意境,红纸便成了喜坟的标志。

丧事中到路口压纸是什么意思

咱们这边办丧事啊,有项挺特别的仪式,叫压纸和揭纸。这俩仪式哭不哭的规矩还挺有意思:去压纸的时候,人往往哭得挺伤心,回来就好多了;可去揭纸呢,一般不哭,等回来一看情况不对,那可就忍不住哭了。

这习俗是怎么来的呢?背后有个传说。

话说唐朝那会儿,药王孙思邈走南闯北行医,给穷人治病,本事大得很,甚至能救活快没气的人。

可他为了省得老百姓老远跑来找他,就教大家个办法:把病人的名字、住址写在纸上,往十字路口一压,孙思邈要是路过看见了,就立马去治。

大家试了,还真不少人生了病都给治好了。

那么问题来了,为啥去压纸的时候哭得撕心裂肺呢?因为这会儿心里还有盼头,觉得人还能救回来,走的时候那悲痛是真实的不行。

等回来一看,药王没来,人没救成,这希望破灭了,哭就控制不住了。

反过来,去揭纸的时候呢,大家心里是抱着希望的,觉得这次说不定行了呢,所以一般不怎么哭。

可要是揭回来一看,果然没戏了,这幻想一下子就碎了,回去再哭也不行了,只能憋着,等回家心里那份失落涌上来,再放声大哭。

所以啊,这哭不哭的规矩就这么传下来了。

清明压纸是什么意思

清明时节的“压纸”或称“挂纸”,其实就是人们常说的扫墓活动,它承载着后人修缮先人宅邸、寄托哀思的寓意。这项习俗的具体形式和内涵,在不同地域呈现出多样性:

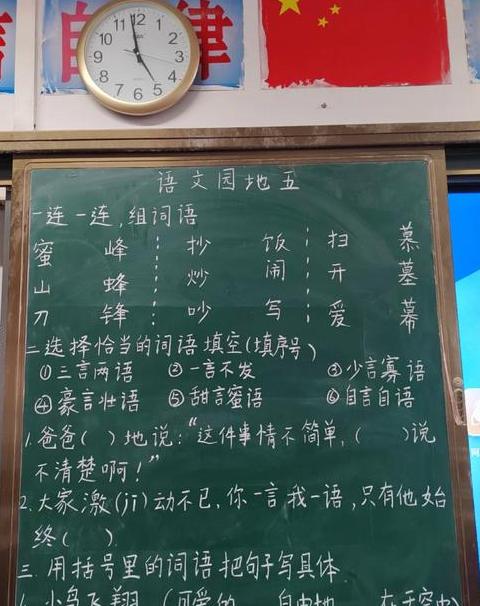

常规操作及象征意义:人们通常选用长方形的黄、白、五色墓纸,在扫墓前先清理墓地的杂草和枯枝。

然后将几张墓纸叠成波浪形,用小石块压在墓碑、墓冢及土地庙的位置,有些地方也会直接将墓纸埋入土中。

这种做法既象征着为祖先的“房屋”换上新的“屋顶”,也作为子孙后代前来祭拜的标志——有纸压着的地方,说明有人继承;没纸的,可能就成孤坟了。

客家地区的习俗:客家人的春祭多在立春到元宵这段时间举行,清明也是重要的祭祀日。

他们为祖先建造的坟墓多为“交椅状地堂式”,祭扫时先整理墓地,用石块将十二张(若遇闰月则加一张)小黄草纸环绕墓冢压紧,称为“十二敬神”。

接着,将沾有公鸡血的黄草纸放在墓前,用石块压住,部分则悬空挂起。

如今多用红纸代替鸡血,而大张的金、银纸则取代了黄草纸。

祭祀过程中,需备上祭品,祭祀者手持香烛跪拜、焚香烧纸,离开时还会放鞭炮,长久的响声寄托着对后代兴旺发达的期盼。

此外,对于尚未入土的先人坟墓或临时安放的“金埕”,也要举行“迎回”仪式,并在坟头或金埕上压上黄草纸。

潮汕地区的习俗:当地人把“压纸”称为“过纸”,这一习俗自唐代起就已盛行,除了清明祭扫,冬至时也会举行“过冬纸”活动。

扫墓时除了供奉三牲和粿品纸钱外,还需用染了鸡血的白或黄纸条压在坟头及墓地四周,用土块或石块固定。

据说,“过纸”的习俗源于寒食节禁火,人们因不能烧纸钱而改为挂纸。

祭扫时,子孙们成群结队前往,队伍庞大被视为家族兴旺的象征,人数稀少则可能预示衰败。

还有说法认为,坟头要压三张纸,寓意着家族的延续和人口的繁盛;用土块压纸,则象征着家族的顺遂和后代的前途光明。