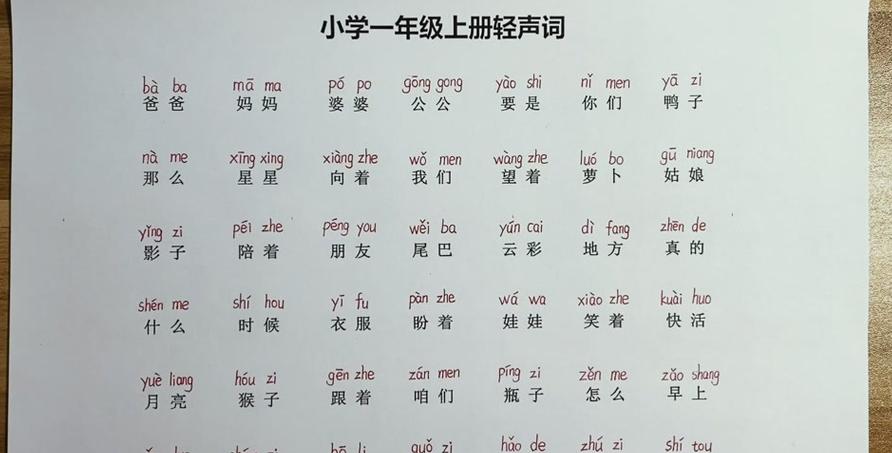

拼音什么时候读轻声,一年级拼音轻声音节

1 . 汉语拼音中的轻声不发出声,它通常特定地出现在某些音节中。2 . 当一年级的学生接触拼音时,他们会对轻声的概念有所认识,并开始在实际中尝试运用它。

3 . 轻声常常出现在词语的第二个音节,比如在“妈妈”一词中,“ma”就表现为轻声。

4 . 在某些情况下,轻声也可能位于词语的第三或第四个音节,以“水杯”为例,“bei”即为轻声。

5 . 一年级学生应通过持续的练习来熟练掌握轻声的正确发音及其运用规则,以此来提升他们的汉语能力。

什么情况下是轻声?

汉语拼音中的轻声现象,通常发生在以下几种情况:首先是语气助词,如“啦”“吧”“吗”“呢”“哪”“呀”“啊”“嘛”“哇”等,这些字读起来会比较轻柔。其次是某些助词,比如“的”“地”“得”“着”“了”“过”,它们在句子中也常常读成轻声。

再来是表示词尾的“子”“儿”“头”,以及表示多数的“们”,这些在发音时也会变得轻声。

此外,像“里”“上”“下”“中”“边”这类表示方位的词汇,以及“去”“来”“起来”“回来”“出去”“上来”“下去”“上”“下”这类表示趋向的动词,也会读成轻声。

轻声是汉语语音中的一种特殊现象,无论是在普通话还是各种方言中都能见到。

它并不是汉语拼音中的一种独立声调,而是一种特殊的变调,没有固定的调值。

在普通话的四个声调(阴平、阳平、上声、去声)之外,轻声是一种音变现象,表现为音长变短,音强变弱。

由于轻声没有固定的调值,它的发音通常会参照前一个字的声调来确定,因此在拼音标注时,通常按照该字本身的发音来标注,而不做特别标记。

值得注意的是,有时候轻声的变化能够帮助区分不同的词语。

拓展一下,轻声在语音学上可以理解为发音时音量减小、音调降低的现象,这种变化与音节在句子中的位置、前后语音环境、音的高低、长短和音质都有关系,同时它也与语法结构密切相关,甚至有时候能够帮助区分词义。

例如,在普通话中,“了”“着”“的”等虚词,以及作为后缀的“子”“头”等字,通常都读成轻声。

还有些双音节词,第二个字会读成轻声,比如“萝卜”中的“卜”,“地方”中的“方”。

轻声音节的变化涉及到语音的多个物理属性,其中最主要的表现就是音长的缩短。

为什么中文里第二个字有时候读轻声

在汉语里,每个音节的开头部分有四种声调——平、上、去、入,而紧接着的第二个音节则通常包含三种声调,包括阳平、阴平和轻声。轻声这一声调往往让人摸不着头脑:某个词语的第二个音节是不是轻声呢?本文将深入探讨这一话题。

轻声的释义 首先,让我们弄清楚什么是轻声。

简言之,轻声是指第二个音节发音时声音极轻,几乎听不到,且不具备特定的声调特征。

在汉语拼音系统中,轻声通常用一个不带点的“5 ”来标记。

轻声常出现在某些词汇的第二个音节位置。

轻声的应用 那么,一个词语的第二个音节是否总是轻声呢?答案并非一成不变。

通常,当第二个音节独立使用时,它就呈现为轻声。

比如,“一会儿”中的“儿”就是轻声。

然而,当第二个音节与后续字符组合成新词时,它的声调就会改变,不再保持轻声,如“儿子”中的“儿”就带有明显的声调。

轻声的使用要点 汉语中,使用轻声时还有一些特别的注意事项。

首先,尽管轻声在口语中声音很轻,书写时仍需明确标注。

其次,在某些情况下,轻声需要转换成其他声调,例如成语中的某些字。

最后,若一段话中多次出现轻声,应合理分布,以免在同一句子中过多使用轻声,影响语言的美感。

总结 关于第二个音节是否为轻声的问题,并没有绝对的答案。

使用轻声需要根据具体情况来判断,并仔细考虑单词和句子的语法结构。

在使用轻声时,遵守特定的规则和注意事项至关重要,以确保语言表达的准确性和美感。