形容一个人说话不一致,相互抵触是什么寓言

讲一个古代楚国人卖盾和矛的故事,说明说话自相矛盾的道理,成语就是“自相矛盾”。这个成语的意思就是指一个人说话做事前后不一致,相互抵触。

故事是这样的:楚国有个兵器小贩,在集市上摆摊卖盾和矛。

好多人围过来看,他拿起盾牌,得意洋洋地大声宣称:“我的盾,是当世无双的坚固盾牌,任何锋利的武器都休想刺穿它!”接着,他又举起矛,更加夸张地吹嘘:“我的矛,则是无坚不摧的神兵利器,任何坚固的盾牌也挡不住它,哪怕轻轻一碰,嘿嘿,立马就把它刺穿了!”他越说越激动,高声吆喝:“快来围观啊!买啊!保证让你得到天下最坚固的盾和最锋利的矛!”这时,人群中一个实在人上前,拿着矛和盾比划着问:“如果用你的矛去刺你的盾,会怎么样呢?”兵器小贩一下子卡壳了,愣在那里不知道怎么回答。

围观的人群先是愣了一下,随即爆发出哄堂大笑,纷纷散去。

那个小贩讪讪地,只好扛着没卖出去的矛和盾,灰溜溜地走了。

形容前后说的话不一样的四字成语是什么?

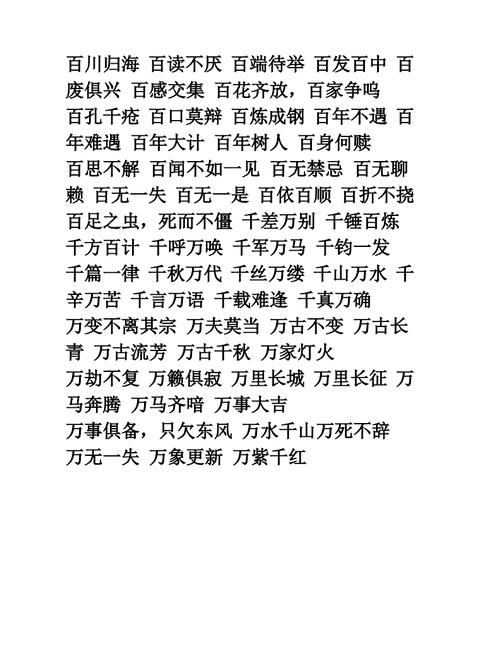

好的,这是改写后的:1 . 自相矛盾【拼音】:zìxiāngmáodùn【解释】:矛,是指那种用于突刺敌人防线的长条形武器;盾,则是用来抵挡攻击、保护自身的防御工事。

这个成语主要有两个意思:一是形容某人说的话或者做的事前后不一致,自打嘴巴;二是比喻团队成员或者合作者之间产生了矛盾和内讧。

2 . 鬻矛誉盾【拼音】:yùmáoyùdùn【解释】:鬻,就是卖的意思;誉,是夸赞、吹捧。

这个成语讲的就是一种销售场景:既在卖矛,又在夸盾。

它形象地说明某些说法或行为内部存在根本性的矛盾,是无法同时成立和坚持的。

《韩非子》中自相矛盾的典故

"自相矛盾"这个成语源自中国古代哲学典籍《韩非子·难势》,用以形容言行不一或观点冲突的情况。故事讲述了一位楚国商人,他在推销自己的盾和矛时,声称其盾是任何矛都无法刺穿的,而其矛则能刺穿任何盾。

当有人质疑用他的矛刺他的盾会怎样时,这位商人无法给出合理的解释,因而被众人取笑。

这个典故后来被广泛引用,用以形容那些言行自相矛盾、无法自圆其说的人或情况。

这个成语的寓意在于强调逻辑的一致性和思维的清晰性。

在任何判断或论述中,对于同一对象和条件,不应同时做出相互矛盾的评价。

若出现这样的情况,即构成了逻辑上的矛盾。

在现实生活中,矛盾是普遍存在的,无论是物质世界还是精神层面,都不可避免地存在矛盾。

然而,矛盾并非全然负面,它是推动事物发展和进步的动力。

因此,我们应当学会识别、分析和解决矛盾,从而促进个人和社会的发展。

这个成语所揭示的道理与形式逻辑中的矛盾律相契合,即在同一时刻和同一情境下,关于同一事物的判断不能同时为真,至少有一个是假的。

那位楚国商人正是由于违反了这一逻辑原则,才导致了他的言论自相矛盾。

韩非子讲述这个故事的初衷,是针对当时儒家对于尧和舜的圣人形象的评价,指出其中的逻辑矛盾。

因此,这个成语不仅是一个逻辑概念的体现,也是文化思想斗争的一个缩影。