朱光潜咬文嚼字是议论文吗

《咬文嚼字》一文由朱光潜创作,是一篇充满哲理的短篇随笔。文章强调,无论是阅读还是写作,都应秉持严谨的态度,精益求精,致力于艺术上的极致追求。

在教育教学中,教师需引导学生深入理解议论文的精髓,把握作者立场,梳理论点发展脉络,并着重培养其精益求精的阅读与写作态度。

教学设计中,不仅要解析文章的论证逻辑,还要培养学生独立思考、勇于质疑、积极探索的精神,以此提升其思维的深度和批判性,使其在学术探究中形成良好的思维模式。

[1 ]该文被选入人教版高中语文必修五教材[2 ],并由郑岚朗读录音[3 ]。

自2 01 4 年起,江苏凤凰教育出版社修订的高中语文必修三教材也将此文纳入,作为第一组第三课的课文[4 ]。

本文作者为朱光潜,属于散文类别,收录于其美学文学论文集中[5 ],并被编入人教版语文必修五第八课[2 ]。

在郭沫若的剧本《屈原》中,婵娟曾指责宋玉:“你是个没有骨气的文人!”郭沫若在台下观看时,觉得此言不够有力,于是考虑在“没有骨气的”后加上“无耻的”三字。

但一位演员提醒他将“是”改为“这”,使台词“你这没有骨气的文人!”更具力度。

郭沫若认为这一字之改非常到位。

他研究了两种语法的表达效果,认为“你是什么”仅是陈述,缺乏深意,甚至可能被理解为“不是”;而“你这什么”则是一种坚定的判断,通常省略了补充说明。

[6 ]

成语咬文嚼字的意思

好的,这是重写后的:关于成语“咬文嚼字”:

这个成语 [yǎowénjiáozì] 的核心意思是形容在用词上过于精细和犹豫,常常是指那些死板地抠字眼,而忽略了整体精神或意义。

这个用法通常带有贬义色彩。

它的出处可以追溯到元代乔吉的《小桃红·赠刘牙儿》曲子中有“含宫泛徵;咬文嚼字;谁敢嗑牙儿”的句子。

我们应当注重理解文字的真正含义,避免陷入这种过度斟酌的境地。

它的近义词是“字斟句酌”,而反义词则可以是“文不加点”。

另外,《咬文嚼字》这本杂志或相关讨论中,也会涉及这个成语。

它被解释为对字句进行过分的推敲,有时也用来讽刺那些迂腐、不懂变通或者只顾摘抄套用的人。

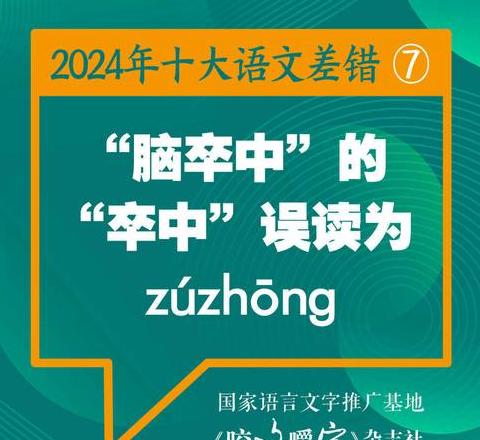

需要注意,“嚼”字的读音是 jiáo,不是 jué,字形上也不要写作“爵”。

这个成语在用法上,经常指向那些只关注细节而不理解全局的人,或者形容人在公开演讲时过分地推敲字词,有时带有讽刺意味。

它的词性结构是联合式,可以用作谓语、定语或状语。

辨析来看,“咬文嚼字”和“字斟句酌”虽然都包含仔细推敲字句的意思,但“咬文嚼字”更倾向于批评那种不必要的、甚至阻碍理解的过度推敲,而“字斟句酌”则通常是对认真、审慎态度的褒奖。

这个成语的意义有时会随着语境变化,早期偏贬义,但现在也可用于强调对文字的认真打磨。

在特定的文本或课程(如朱光潜的《咬文嚼字》)中,这个成语及其解释也会被提及,其基本释义依然是那个样子:形容过分地斟酌字句,多指死扣字眼而不注意精神实质,属于贬义。

它的近义词有字斟句酌、之乎者也、句斟字嚼、吹毛求疵、咬文啮字等;反义词则包括文不加点、不求甚解、囫囵吞枣、走马观花等。

需要补充说明的是,“咬文嚼字”这个成语,虽然现在很多人将其理解为贬义,形容死抠字眼,但其实它最初的意思是指对词句进行反复推敲琢磨,这本身是一个褒义的用法,强调的是一种严谨的态度。

比如元代秦简夫的《剪发待宾》第二折和明代无名氏的《司马相如题桥记》中都有所体现。

明代还有一句评价:“如今那街市上常人,粗读几句书,咬文嚼字,人叫他做半瓶醋。

”这说明早期它也带有一定的讽刺意味。

但正如弗朗西斯·培根在《培根随笔》中所言:“不要固执一点,咬文嚼字,而要前后贯通,了解大意。

” 这也提醒我们,理解文字不能只停留在字面,要领会其精神实质。

作为词语辨析,“咬文嚼字”的近义词除了字斟句酌,还有吹毛求疵、句斟字嚼;反义词有走马观花、不求甚解、囫囵吞枣。

它的语法结构是联合式,通常作谓语、定语、状语,多数情况下带有贬义色彩。

相关的歇后语有“口吃报纸——咬文嚼字”和“书架上的老鼠——咬文嚼字”,灯谜则可以是“书虫”、“书蠹”、“啃书”、“秀才会餐”。

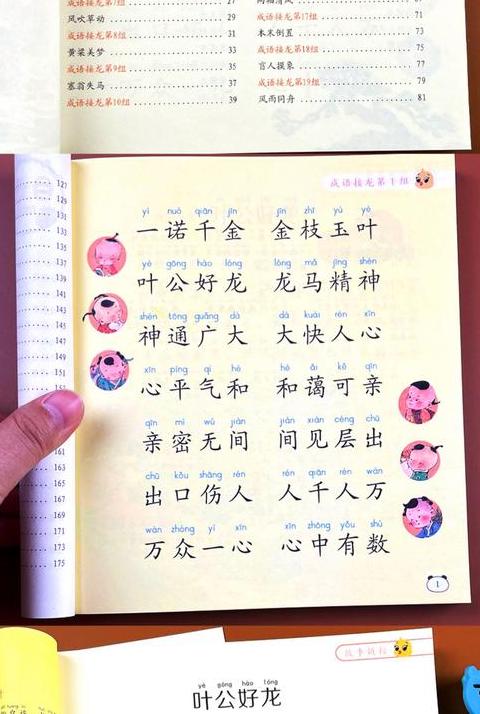

朱光潜的《咬文嚼字》篇章中提到的相关成语包括:锱铢必较、深恶痛嫉、索然无味、学富五车、才高八斗、自鸣得意。